人は生まれてくるときも一人ではないように、死んでいくときも誰かの世話にならざるを得ない。それなのに、今の日本ではたった一人で暮らす単身世帯が全世帯の4割以上にもなっている。一人暮らしは高齢になるにつれ、そのリスクが高まっていく。高齢者の入居を拒む賃貸住宅のオーナーが多いのも〝孤独死〟というリスクを恐れてのことである。

しかし超高齢化が加速する中、オーナーにとって深刻なのはたとえ新規の入居を断ることが出来ても、既存入居者の高齢化までは止めることができないことだ。賃貸だけの話ではない。分譲マンションや戸建てでも、高齢者が一人で暮らしていれば同じリスクがある。

一人暮らしを気にかけて時々様子を見に来る家族がいるようであれば問題は薄らぐ。しかし、超高齢社会ではそれまで見に来ていた兄弟(姉妹)や子供でさえ、いつのまにか高齢になっているケースもあり得る。そう考えると単身者の増加と住まいの問題は個人の問題というより、社会構造上の大きな政策課題となる。

政策転換期

もし、一人暮らしの高齢者であっても、常に入居できる賃貸住宅が整備されている社会であれば、国民の老後不安の大部分が解消する。なにしろ、住まいは生活の基盤だからである。持ち家取得の動機の中で「若いうちは賃貸でもいいが、年を取ってからだと入居できる賃貸があるか不安」という声は意外に多い。つまり、日本では持ち家信仰が強く、賃貸住宅は〝終の棲家〟となり得ていない。

しかし、近年の住宅価格の高騰は庶民のマイホームへの夢を砕きつつある。高齢になっても誰もが入居できる賃貸住宅があれば、人生における住まいの選択肢が広がってくる。それとも、国は全世帯が持ち家に住むことを目標としているのだろうか。国の住宅政策は今こそ、その軸足を持ち家から賃貸住宅に移すときである。

高齢者の一人暮らしには様々なリスクがあるが、国や自治体が関与することで民間オーナーの不安をやわらげ、むしろ高齢者に入居してもらうことで事業としてのメリットが生まれるようにすれば大きく事情が変わってくる。実はそうした制度が既に存在している。それが「終身建物賃貸借契約」(終身借家権)である。

一代限り相続なし

終身借家権は「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき2000年3月にスタートした。単身高齢者または夫婦が終身、賃貸住宅に居住することができる制度である。その借家権は借家人が生きている限り存続し、死亡時に終了する。しかし、相続の対象とはならず一代限りの借家権である。

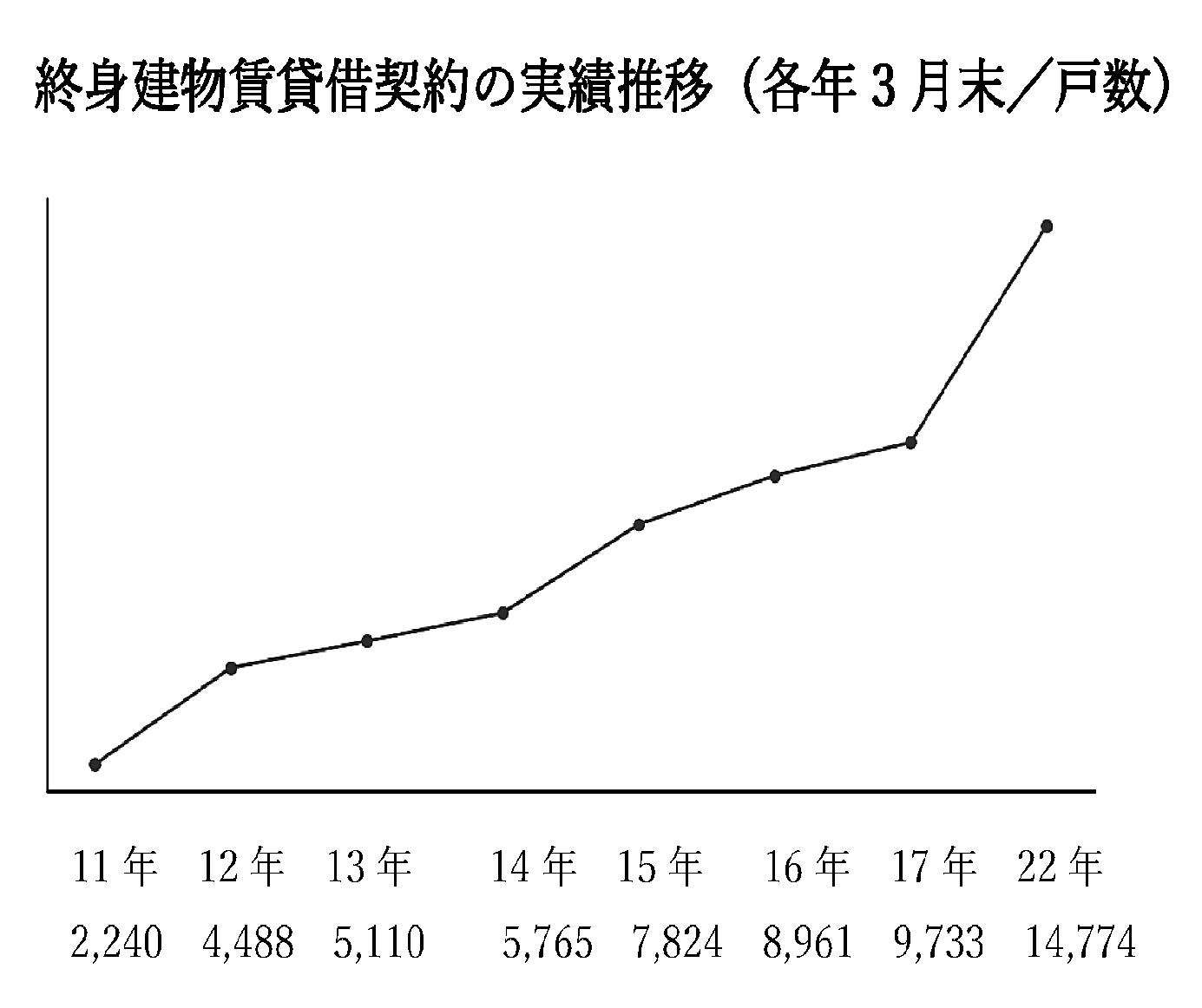

入居できるのは60歳以上に限られるが、60歳以上の配偶者との同居であれば60歳未満でも入居できる(年の差が大きく離れた夫婦も可)。このように、高齢者にとっては魅力的な制度だが、その活用実績は21年度末時点で1万4744戸(293棟)。10年頃から徐々に増え始めてはいるものの、11年にスタートしたサ高住が25年8月末時点で29万444戸(8326棟)にもなっているのと比べると、その差は歴然としている。

その理由として、借り手による長期の占有、相続人とのトラブルなどが事業者側のデメリットとして挙がっているが、これは妙な話である。長期占有はむしろ長期入居というメリットであるし、借家権は相続の対象とはならないのだからトラブルになりようがない。唯一考えられるのが残置物処理の問題だが、これについては賃貸借契約時に賃借人と受任者(推定相続人や住居支援法人など)との間で「残置物処理に関する死後事務委任契約」を締結しておくことで解決する。建物について都道府県知事の認可を受けるという手続きはあるものの、要するに事業者の制度に対する理解不足が大きいと思われる。