住まい・暮らし・文化

-

豊洲に初の複合タワー 大和ハウス 高地仕様のトレーニング施設も

住宅新報 10月15日号 お気に入り「Dタワー豊洲」は東京ガス不動産(旧東京ガス用地開発)が所有する開発用地を賃借して開発された。豊洲市場に近接しており、東京オリンピック・パラリンピックの選手村と競技施設の中間に位置。豊洲エリアはスポー(続く) -

ミサワH 最上位ブランドの企画住宅 大空間に自分らしさを

住宅新報 10月15日号 お気に入りミサワホームは10月12日、木質系工業化住宅の最上位ブランド「CENTURY(センチュリー)」において、初の「企画住宅」となる「CENTURY Stylepro(スタイルプロ)」を全国(北海道・沖縄県を除く)で発売した。新商品は4層(続く) -

25カ国で事業展開 PDCAを強化・改善 三和HD 高山会長

住宅新報 10月15日号 お気に入り「日本・北米・欧州・アジアなど世界の25カ国で事業を展開している。いいところは更によくし、育ち盛りのところは育てていく。それぞれの地域で評価していただけるように、グループ一丸で頑張っていく」と語るのは(続く) -

空き家管理サービス開始 他社物件も対象に 大和ハウス工業

住宅新報 10月15日号 お気に入り大和ハウス工業は10月から、グループ会社の大和ライフネクスト、日本住宅流通と共に、空き家の防犯や管理、不動産活用を支援する「リブネス空き家管理サービス」を開始した。同社施工物件だけでなく、他社施工物件(続く) -

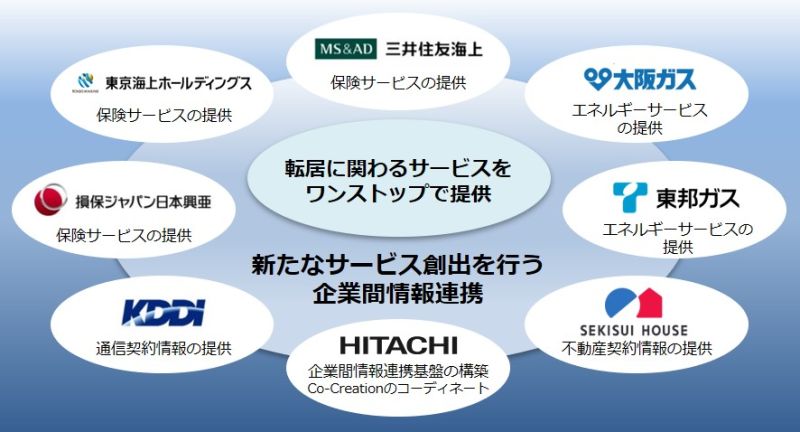

賃貸検証で連携強化 コンソーシアムを20年に 積水ハウス

住宅新報 10月15日号 お気に入り積水ハウスはKDDI、日立製作所と共同で推進しているブロックチェーン技術を活用した企業間情報連携による賃貸契約の利便性向上に向けた共同検証において、このほど新たな参画企業を加えて検証を開始すると発表した(続く) -

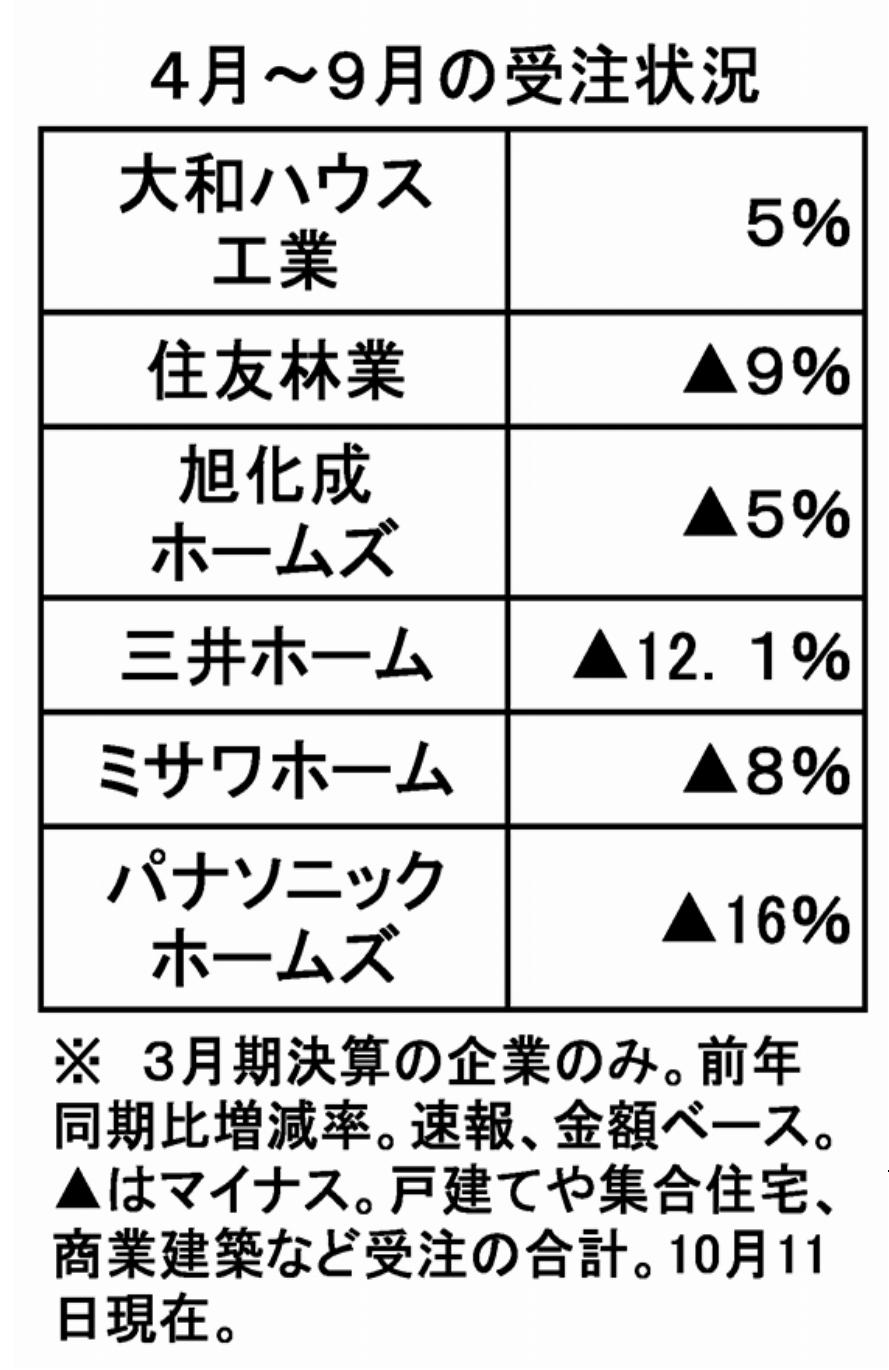

3月期大手住宅の上期受注額 大和ハウス、物流施設など好調 賃貸の競合激化し明暗 展示場来場減で戸建て苦戦

住宅新報 10月15日号 お気に入り個別企業の動向を見ると、大和ハウス工業がプラスになった主な要因は、「マンション」と施設系の「商業建築」の大幅な伸び。「マンション」は用地売却などの影響があったが、「商業建築」は物流施設の受注が好調で(続く) -

「うるるとさらら」シリーズ化 ダイキン シェアトップ目指す

住宅新報 10月15日号 お気に入りダイキン工業(大阪市北区、十河政則社長)は湿度コントロール技術を搭載した壁掛型ルームエアコン「うるるとさらら」の発売20周年を機にブランドライン「うるるとさららシリーズ」を立ち上げ、11月から4製品を順次(続く) -

マン活に励む管理組合~良好なコミュニティの秘訣~ ダイアパレスシアース万代【前編(1)】 新潟県新潟市 「かわら版」で理事会への理解を 「公正な事実を書く」

「ダイアパレスシアース万代」は、新潟県新潟市、新潟駅から徒歩約10分の場所に立地する、築24年のマンション。総戸数は391戸と、同市の中でも規模が大きいほうのマンションだそうです。広報部会に在籍する高橋さ(続く) -

幸福論的 『住宅論』 住宅評論家 本多 信博 64/100 単身社会の背景 日本人の仕事観に異変

それにしても、「夫婦+子」世帯(全世帯の24%)よりも、単身世帯(34%)のほうが多くなったということは、どういうことだろうか。結婚して家庭を持ち、子供を産み育てることが人間の幸せという伝統的価値観が崩壊し始(続く) -

居酒屋の詩 (71) 秋は来ぬ雨は上がりて月淡く 増える人影宵の新橋

「ゆうき家」新橋本店の板前をしている小林さん(写真)とは長い付き合いになる。私が八丁堀の「武平次」に通っていた頃親しくなり、彼が「ゆうき家」日比谷店に移ると、帰宅路線からは外れるが時折飲みに行った。そ(続く) -

一条工務店 防災科研 耐水害住宅商品化へ 災害後の暮らしの質確保

住宅新報 10月8日号 お気に入り公開実験の開始に当たり、林理事長は「各種の対策の有効性、住宅におけるリスクの明確化、対策の標準化を行って、水害に強い日本になれば」と抱負を述べた。岩田社長は「災害から生命を守ることはもちろんだが、大(続く) -

この人に聞く ストライク 荒井邦彦社長 不動産利用高まるM&Aに貢献

住宅新報 10月8日号 お気に入り――現状の不動産業界をどう見ているか。 「不動産業界は金融の影響をすごく受けやすい。金融緩和が長く続き、業界によい影響を与えていたのがここまでの状況。物件が仕入れにくくなったので、不動産を持ってい(続く) -

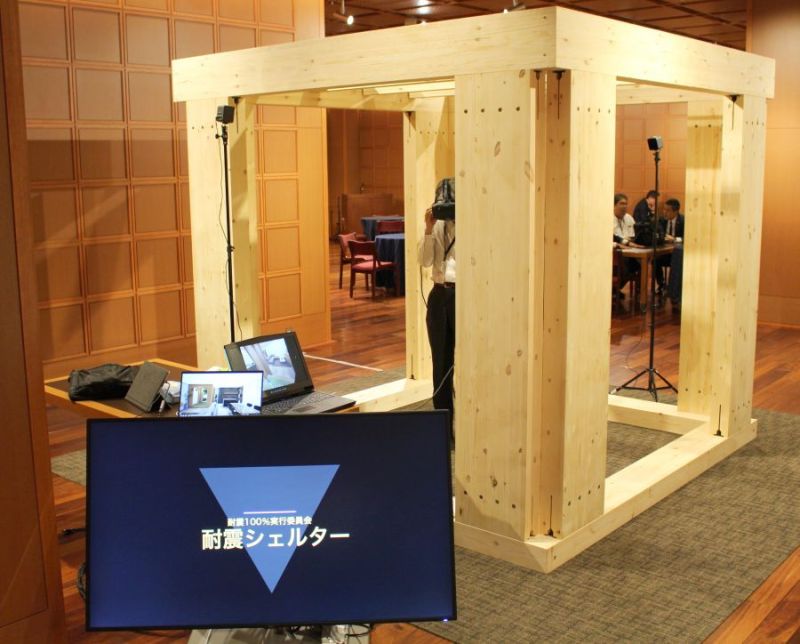

耐震住宅100%実行委員会 木質耐震フレーム発表 ラーメン構造活用で間口広く

住宅新報 10月8日号 お気に入り耐震住宅100%実行委員会(田鎖郁男代表理事=エヌ・シー・エヌ社長)は9月26日、東京大学伊藤国際学術研究センターで第3回シンポジウムを開いた。同実行委員会は14年7月、耐震化率100%を目指す方針のもと、耐震住宅を(続く)