事業者もユーザーも賃貸住宅への関心を高めている。分譲価格の高騰で賃貸を選ばざるを得ない人たちがふえていることもあるが、事業者側もそろそろ新築分譲マンション主役の時代が終わり、中古住宅や賃貸住宅が市場の中心となる時代がやってくると思っているフシがある。

◇ ◇

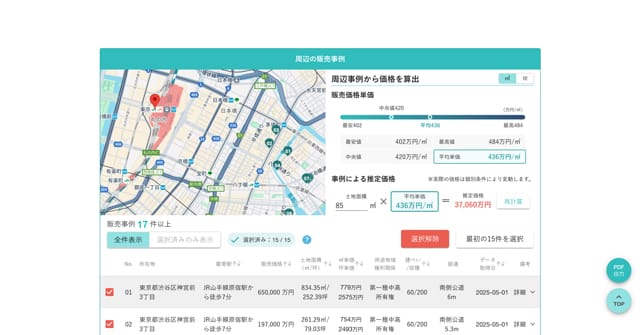

野村総合研究所は2040年には新設住宅着工戸数が61万戸まで減少すると予測している(現在は約80万戸)。ただ、利用関係別にみると、世帯総数に占める持家と分譲住宅の着工戸数が共に減少していくのに対し、貸家の着工戸数は40年までほぼ一定割合を維持し、貸家が住宅着工の主流になると予測している(グラフ参照)。

建築費高騰は今なお続いている。それでも不動産会社が供給する1億円以上のマンションの売れ行きが落ちていないのは、それによる価格上昇を受け入れることが出来るパワーカップルなどの高額所得層、もしくは資産家層が多くいるということだ。しかし、資産家層についていえば、純金融資産が1億円以上のいわゆる富裕層の割合は全世帯の約3%でしかない(野村総研23年調査より)。いずれはそうした層による需要も一巡してしまうのではないか。そうなれば不動産会社としても新規着工需要は賃貸市場に向かわざるを得なくなる。

暮らしの本質

ユーザーは賃貸住宅にどのような暮らしを求めているのだろうか。「賃貸住宅に求めることは」という一般的調査では、(1)家賃の適正さ(2)広さ/間取り(3)交通アクセスの良さなどが上位に挙がる。しかし、残念ながら暮らしそのものに対する意識調査はあまり見かけない。

例えば、住民同士のコミュニティー/交流、自然とのふれあい、間取りのワクワク感、長く住むほどにわいてくる愛着感――などに対する重要度を聞いたらどういうランキングになるのだろうか。

一生に1度か、2度程度の買い物と言われる持家と違い、賃貸はライフステージに応じてそのつど住み替えていくのが普通だ。それだけに、それぞれのステージにおける日々の暮らしを充実させたいという思いは持家以上に強いのではないだろうか。高額で生涯の棲家となる持家は、所有すること自体を目的化してしまっていないだろうか。

「賃貸こそ住まいとしての充実感が必要」という認識を多くの人が抱いたのは、約3年続いたコロナ下だった。コロナ禍では出掛けることも人に会うこともままならなかったから、持家に比べれば手狭感のある賃貸はなおさら、住まいの住まいとしての充足感が強く求められたのである。

では、住まいとしての充足感とはなんだろうか。それは心が解放され自分が自分らしくいられるということである。そのために必要な住まいの要素は外とつながる開放部が多くあり、四季の変化も感じられることである。日本ではこれまで持家と賃貸との違いを専有部の面積や設備、使い方の自由度などに求めてきた。しかし、住まいとしての本質はそれらにあるのではなく、心が解放されるかどうかの一点である。

◇ ◇

これからの住宅着工の主流になると見られる賃貸住宅を供給する事業者には、ぜひそうした住まいの本質を突いた商品設計を期待する。日本では長い間、賃貸住宅は持家を持つまでの〝仮住まい〟という観念が定着してきた。しかしそれでは、これからの日本社会に貢献するインフラとはならない。というのも、日本はこれから単身世帯が増え続け(既に全世帯の4割で最多)、彼らが居住する住まいの多くが賃貸住宅となっていくからである(総務省の18年住宅・土地統計調査によれば単身世帯の64%が賃貸に居住)。

かつての核家族世帯に代わって、今や日本の標準世帯となっている単身者の住まいが持家を持つまでの〝仮住まい〟であっていいはずはないのである。