売買仲介

-

東京カンテイ 中古マンション価格 1294 東武東上線(2) 事例最多の川越が8%上昇

中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 柳瀬川 94(42.0/71.3) 97(4(続く) -

SUUMO副編集長に聞く 購買意欲減退で、賃貸市場好調 最新募集トレンドと入居者ニーズ

住宅新報 12月10日号 お気に入り賃貸市場が好調と言われている。その理由や背景、最新の募集トレンド、消費者ニーズなどを、不動産サイト「SUUMO」副編集長の佐々木綾香氏(写真)に聞いた。(小倉薫) ――賃貸市場の現在。 「住宅市場全(続く) -

25周年スポーツ企画ゴルフ交流会を開催 ジェイエーアメニティ

住宅新報 12月10日号 お気に入り神奈川県を中心に賃貸住宅管理を手掛けるジェイエーアメニティーハウス(神奈川県平塚市、小野忠久社長)は11月27日、25周年記念スポーツ企画として管理物件のオーナー限定イベント「親睦ゴルフ交流会」(写真)をレイ(続く) -

コンパクトシティ構想に尽力 前田富山宅協前会長の受章祝賀会

住宅新報 12月10日号 お気に入り24年春の褒章で黄綬褒章を受章した富山県宅地建物取引業協会前会長、前田隆夫氏(写真)の祝賀会が11月30日、ANAクラウンプラザホテル富山(富山県富山市)で開催された。新田八朗富山県知事を始め、行政、地方議員(続く) -

接客力向上を目指して ピタットハウス 接客コンテスト 決勝は初のライブ配信

住宅新報 12月10日号 お気に入りピタットハウスネットワーク(早川哲社長)は12月4日、「接客コンテスト2024本選」を、品川プリンスホテル アネックスタワー(港区高輪)で開いた。同コンテストは、ピタットハウス全体でのスキルや接客力向上を目的に(続く) -

当期純利益41%増管理戸数3万戸超 日本財託G、24年9月期

住宅新報 12月10日号 お気に入り日本財託グループ(重吉勉社長)の第34期(24年9月期)決算は、売上高399億1100万円(前期比16.6%増)、営業利益37億2200万円(同40%増)、経常利益30億2100万円(同45.8%増)、当期純利益20億4500万円(同41.5%増)の増収増益(続く) -

不動産学の魅力 明海大学 不動産学部 第30回 戦災復興の建物を今の時代に リノベーションで現代に生かす

ゼミ活動で静岡市営住宅の羽衣団地を見学した。現存最古の戦後公営アパートのひとつとなっている。 このアパートの設計は、着工された1948(昭和23)年にちなんで「48型」と呼ばれている。築75年のアパートであ(続く) -

サンケイビルの受託マンション完売 東急リバブル VRモデルルーム活用で

住宅新報 12月3日号 お気に入り東急リバブル(東京都渋谷区)は11月25日、サンケイビル(東京都千代田区)から販売受託した東京都台東区の新築分譲マンション「ルフォン上野松が谷」(総戸数34戸・店舗1区画)が竣工前完売したことを発表した。同社が(続く) -

神奈川県と連携で高齢者の見守り活動開始 野村不ソリュ

住宅新報 12月3日号 お気に入り野村不動産ソリューションズは11月21日、神奈川県と「地域見守り活動に関する協定」を締結した。2017年の品川区、東京都との協定締結に続く、行政と連携した地域貢献活動。 個人に向け不動産の売買仲介や(続く) -

宅建DX「ハトサポ」普及へ 全宅連 実務者が活用術を披露

住宅新報 12月3日号 お気に入り全国宅地建物取引業協会連合会(坂本久会長)は11月28日、「ハトサポ」の活用術を学ぶウェブセミナーを開催し、約670人が聴講した。全宅連情報提供委員会の飯田成寿委員長は「気軽に始められるDXツール。会員支援の(続く) -

東京カンテイ 中古マンション価格 1293 東武東上線(1) ときわ台以西は下落基調

中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 池袋 358(31.7/42.8) 333(3(続く) -

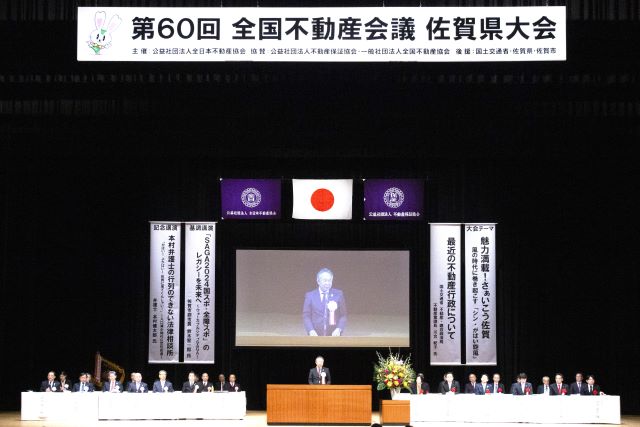

全日「第60回 全国不動産会議」開催 地域の魅力を生かす取り組みを 佐賀県大会に約1250人が参加

住宅新報 12月3日号 お気に入り全日本不動産協会及び不動産保証協会(中村裕昌理事長)は11月21日、佐賀市文化会館(佐賀県佐賀市)で「第60回全国不動産会議佐賀県大会」を開催した。 今回の大会テーマは、「魅力満載!さぁいこう佐賀~風の時(続く) -

ライフル 賃料上昇、空室数80%超減 半導体工場周辺の賃貸市場

住宅新報 12月3日号 お気に入りLIFULL(ライフル)が運営する「ライフルホームズプレス」は、TSMCやラピダスの進出を事例に、半導体工場の進出に伴う周辺の賃貸市場への影響について、最新動向や両エリアに共有する特徴などを調査した。 発表後に(続く)

.JPG)