マンションなどの価格高騰で、賃貸から脱出しようとしていた人たちの動きが止まっている。そのため賃貸市場では新たな空室が発生せず、仲介業者は取引件数の減少に苦慮している。当然、仲介しかやっていない業者は苦しいが、管理業務にも力を入れている業者なら安泰だ。

日本賃貸住宅管理協会の塩見紀昭会長はかつてこう語っていた。

「管理という仕事はコロナ禍でも管理料をいただくことができるありがたい仕事。その管理料の源泉である家賃はオーナーにとっては24時間・365日休むことなく働き続けてくれる利子のようなものだ。だからオーナーも、我々管理業者もそうした職に就いていることに感謝し、人々の人生の一助になるような業界に発展させていく努力を怠ってはならない」

その〝管理〟について、不動産アナリストの幸田昌則氏はこう指摘する。

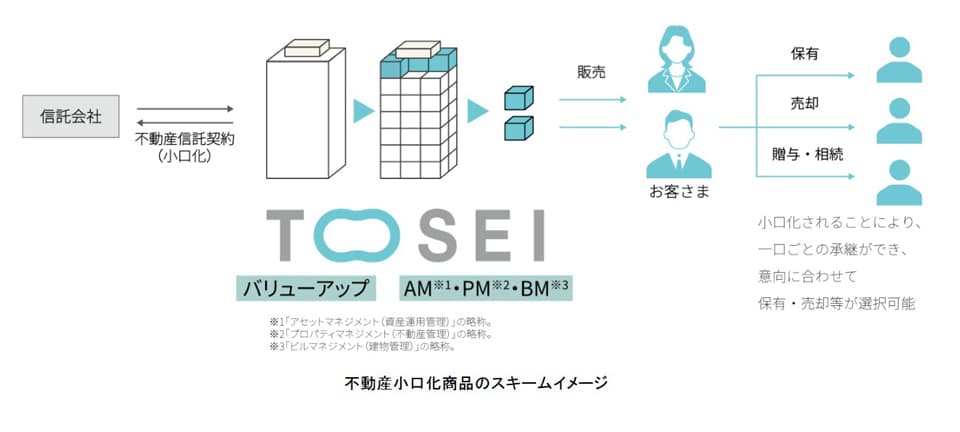

「これからは、管理が極めて重要部門となる。それも単に物件管理(PM)というだけではなく、オーナーの資産拡大計画にどう貢献していけるかが問われている。なぜなら、今の資産家は自分の資産を更に拡大することしか考えていないからだ」

富裕層が支配

価格高騰が続いてきたここ10年ぐらいの不動産市場は完全に資産家(富裕層)によって支配されてきた。富裕層は価格がどんなに高騰してもその物件に価値があると思えば買うからだ。その購入動機は「価格ではなく価値」(幸田氏)ということらしい。だから物件を供給するディベロッパーも建築費高騰による価格上昇など気にせず、富裕層が目を光らせる物件開発に力を入れてきた。

その結果、確かに年収500万~600万円世帯では東京23区内に買える物件はなくなってしまった。しかしそれが特に問題だとは思わない。困る人たちが一方にいても、一方に困らない(というか喜んでいる)人たちがいるのであれば、それは社会問題とは言えないからだ。社会問題の代表はまさに「地球温暖化」である。これを喜ぶ人たちはどこにもいないからだ。

業界の課題

では、不動産業界にとって間違いなく大問題と言えることはなんだろうか。それは依然として国民の業界に対する信頼が薄いということである。その要因を不動産流通プロフェッショナル協会顧問でセゾンリアルティ代表取締役会長CEOの竹井英久氏はこう指摘する。

「不動産業界には〝士業〟がいないことが致命傷だ。従来の宅建主任者から宅建士に名称は変わったが、弁護士、税理士、鑑定士、司法書士などの士業と決定的に違うところは業務独占権が与えられていないことだ」

重要事項説の説明、記名押印など宅建士にしかできない業務はあるが、不動産営業そのものは誰でも可能。なぜ、業務独占ではないのかと考えると、宅建士の根拠法である「宅地建物取引業法」(昭和27年制定)がそもそも悪質業者を取り締まる規制法として誕生したことに起因していると思われる。というのも、もともと悪質と見られる者たちに業務独占権を与えるという発想は生まれないからである。

◇ ◇

では、不動産業界(主に売買仲介業)が今後、国民の信頼を得るためにはどうしていけばいいのだろうか。

残念ながらいまだその道筋は見えない。しかし、命の次に大切な資産(住まい)を扱う業界が国民から絶大な信頼を得ずして許されるはずがない。ちなみに、米国では我が国の宅建業法に相当する規制法は存在しない。セールスパーソンやブローカーなどの個人免許が州ごとに定められているだけである。あとはNAR(全米リアルター協会)というアメリカ最大の不動産業者団体による厳しい自主規制があるだけだ。筆者はそのあたりに、日本の不動産業界が国民から厚い信頼を得るための道筋が隠されているように思う。